Подземный высоковольтный кабель

Когда речь заходит о подземных высоковольтных кабелях, многие сразу представляют себе просто проложенную в земле изолированную жилу. На деле же — это сложнейшая система, где каждый сантиметр трассы требует просчёта десятков параметров. За 12 лет работы с кабельными линиями 110 кВ не раз сталкивался с ситуациями, когда теоретические расчёты приходилось корректировать прямо на месте. Вот, к примеру, в прошлом году при прокладке линии для нового микрорайона в Подмосковье — проект изначально не учитывал сезонные колебания грунтовых вод, из-за чего пришлось экстренно менять тип гидрозащиты. Такие моменты в ТЗ обычно не прописывают, только практика показывает, где что может ?поплыть?.

Конструктивные нюансы, о которых редко пишут в спецификациях

Медная жила сечением 240 мм2 — казалось бы, стандарт для линий 110 кВ. Но если изоляция из сшитого полиэтилена не прошла дополнительную обработку от дендритов, через 3-4 года в местах соединений начинаются частичные разряды. У нас был случай на трассе под Казанью — при вскрытии муфты обнаружили микротрещины именно из-за этой проблемы. Пришлось закупать партию кабеля с модифицированной изоляцией, хотя изначально подрядчик уверял, что ?всё по ГОСТу?.

Экранировка — отдельная тема. Многие проектировщики до сих пор считают, что главное — это сечение экрана. Но на деле гораздо важнее, как экран контактирует с землёй. Помню, как на объекте в Новосибирске при испытаниях 150 кВ постоянным напряжением пробило именно в точке неидеального контакта заземляющей ленты. Причём визуально соединение выглядело безупречно — только тепловизор показал локальный перегрев.

Броня из стальных лент — казалось бы, пережиток. Но для трасс в болотистых грунтах или рядом с стройплощадками без неё никак. Один раз видел, как экскаватор пробил кабель без брони — авария на 4 часа, убытки колоссальные. Хотя в теории современные полимерные оболочки должны защищать от механических повреждений.

Прокладка: разрыв между проектом и реальностью

Траншея глубиной 1,2 метра — стандарт для средней полосы. Но если рядом проходят теплотрассы, грунт прогревается неравномерно. В Твери пришлось перекладывать 300 метров кабеля из-за постоянного перегрева — оказалось, проектанты не учли тепловое поле от старой магистрали. Теперь всегда требуем тепловизионное обследование соседних коммуникаций.

Песчаная подушка — многие экономят на толщине, а потом удивляются, почему кабель ?гуляет? при сезонных подвижках грунта. Минимум 15 см утрамбованного песка — не просто цифра из инструкции, а результат многолетних замеров деформаций. Кстати, для кабелей подземных высоковольтных линий 220 кВ мы всегда делаем двойную песчаную подушку с геотекстилем между слоями.

Сигнальная лента — мелочь, но сколько проблем из-за неё! Однажды на участке под Краснодаром строители проложили ленту в 20 см над кабелем вместо положенных 15 — через полгода при земляных работах повредили оболочку. Теперь всегда контролируем этот параметр лично.

Соединения и муфты — самые проблемные места

Термоусаживаемые муфты 110 кВ — казалось бы, технология отработана. Но если монтаж проводится при температуре ниже -15°C, даже у качественных материалов появляются микротрещины. Пришлось разрабатывать для северных объектов систему подогрева зоны монтажа — палатки с тепловыми пушками, контроль точки росы.

Опрессовка наконечников — здесь каждый миллиметр имеет значение. Как-то раз видел, как при испытаниях вырвало наконечник из-за недожатия гидравлического пресса. Хорошо, что до включения под напряжение обнаружили. Теперь используем только прессы с цифровой фиксацией усилия.

Герметизация — многие недооценивают важность лаков для обработки мест ввода. В условиях постоянной влажности без дополнительной защиты через 2-3 года начинается капиллярный подсос влаги. Проверено на трассах near водоёмов — везде, где пренебрегли этим этапом, приходилось менять концевые муфты досрочно.

Контроль и диагностика в реальных условиях

Метод частичных разрядов — в теории идеальный способ оценить состояние изоляции. Но на практике помехи от соседних линий часто сводят его эффективность к нулю. Приходится проводить измерения ночью, когда нагрузка на сети минимальна. Зато так удалось предсказать пробой на подстанции в Ростове — за 2 месяца до аварии.

Тепловизор — незаменимая вещь для плановых обходов. Один раз обнаружили перегрев кабеля 220 кВ из-за муравейника — насекомые построили гнездо прямо у теплотрассы, изменили теплоотвод. Без тепловизора эту проблему заметили бы только при отключении.

Вибродиагностика для подземных высоковольтных кабелей — звучит экзотично, но помогает оценить плотность залегания в грунте. Особенно после паводков или зимних пучений грунта. Разработали собственную методику на основе опыта с кабелями марки ?Хуаюй? от ООО Циндао Хуацян Кабель — у них интересное решение по армированию, которое меньше подвержено вибрациям.

Ошибки, которые дорого обходятся

Экономия на системе мониторига — классика. Один заказчик отказался от распределённых датчиков температуры, через год горел коллектор — ремонт обошёлся дороже, чем стоила бы вся система контроля. Теперь всегда настаиваю на минимальном наборе: температурные сенсоры каждые 500 метров + датчики влажности в колодцах.

Неучтённые пересечения — бич современных городов. В Самаре пришлось экстренно останавливать прокладку, когда выяснилось, что наша трасса пересекает новую оптоволоконную линию. Теперь всегда требуем актуальные схемы всех коммуникаций, даже тех, что проложены ?вчера?.

Неправильный выбор производителя — здесь уже касаюсь не только технических, но и организационных моментов. С кабельной продукцией ООО Циндао Хуацян Кабель работаем не первый год — в их ассортименте есть специальные серии для сложных грунтов, которые выдерживают и перепады температур, и агрессивные среды. Особенно отмечу кабели с длительным сроком службы — на трассе под Воронежем уже 7 лет без единого замечания.

Что изменилось за последние годы

Материалы — современный сшитый полиэтилен стал значительно стабильнее. Если раньше мы опасались использовать его в условиях частых перегрузок, то теперь даже для ответственных объектов 220 кВ выбираем именно его. Хотя бумажно-масляная изоляция всё ещё незаменима для некоторых особых случаев.

Нормы проектирования — стали строже относиться к тепловым расчётам. Раньше часто брали усреднённые коэффициенты, теперь для каждого участка трассы считаем индивидуально — учитываем и тип грунта, и соседние коммуникации, и даже ориентацию по сторонам света.

Контроль качества — здесь прогресс очевиден. Если 10 лет назад мы доверяли в основном заводским испытаниям, то теперь каждый бухта проходит дополнительную проверку на частичные разряды прямо перед прокладкой. Кстати, у ООО Циндао Хуацян Кабель в этом плане хорошая система — предоставляют полные протоколы испытаний, включая данные по каждому метру кабеля.

Перспективы и личные наблюдения

Современные подземные высоковольтные кабели — это уже не просто альтернатива ВЛ. Для мегаполисов они становятся единственным решением. Но до сих пор нет единых стандартов для умных систем мониторинга — каждый производитель предлагает своё, совместимость нулевая.

Стоимость обслуживания — многие забывают, что капитальные затраты это только начало. Правильно спроектированная кабельная линия может служить 40 лет и больше, но только при регулярной диагностике. Мы для критичных объектов разработали график: ежегодный тепловой контроль, раз в 3 года — диагностика частичных разрядов, раз в 5 лет — полное обследование с вскрытием контрольных участков.

Кадры — самая большая проблема. Молодые специалисты не горят желанием работать с кабельными линиями, считая это скучным. А между тем, опытный монтажник муфт 220 кВ — на вес золота. Последние 5 лет самостоятельно обучаю персонал — другого выхода просто не вижу.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

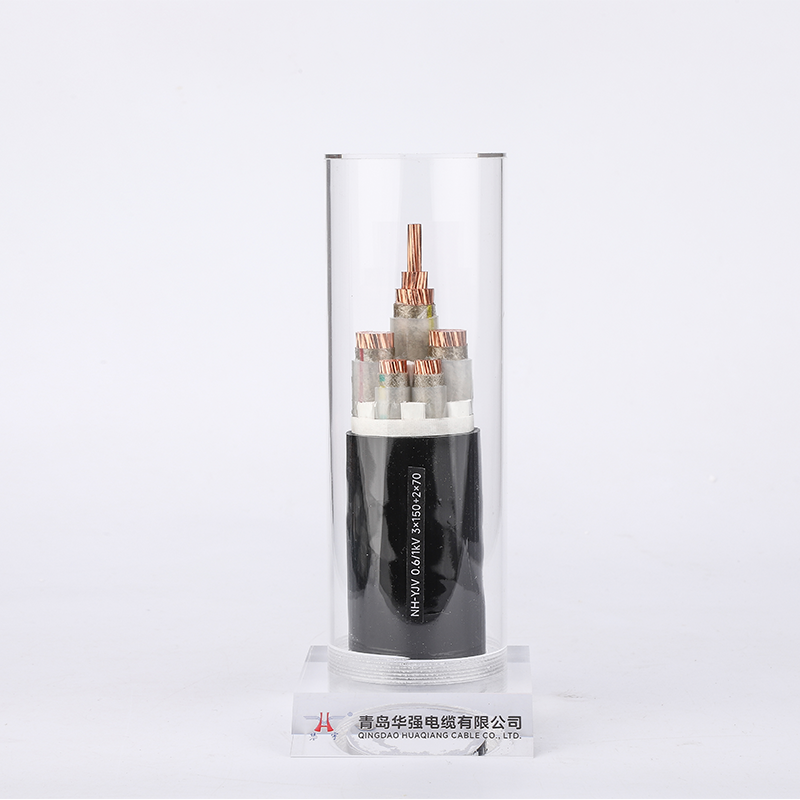

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной стальной ленточной броней

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной стальной ленточной броней -

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой -

Кабель с внешней оболочкой из полиолефина, металлическая оболочка, неорганическая минеральная изоляция, силовой кабель, кабель с внешней оболочкой из полиолефина, гибкий огнестойкий кабель, кабель с внешней оболочкой из полиолефина, медная оболочка, гофрированный неорганический изолированный кабель, минеральный изолированный кабель

Кабель с внешней оболочкой из полиолефина, металлическая оболочка, неорганическая минеральная изоляция, силовой кабель, кабель с внешней оболочкой из полиолефина, гибкий огнестойкий кабель, кабель с внешней оболочкой из полиолефина, медная оболочка, гофрированный неорганический изолированный кабель, минеральный изолированный кабель -

Силовой кабель с медной жилой, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ

Силовой кабель с медной жилой, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ -

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения -

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена -

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4 -

Медная шина

Медная шина -

Гибкий минеральный изолированный кабель, изолированный тип (гибкий) неорганический минеральный изолированный огнестойкий кабель

Гибкий минеральный изолированный кабель, изолированный тип (гибкий) неорганический минеральный изолированный огнестойкий кабель -

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ -

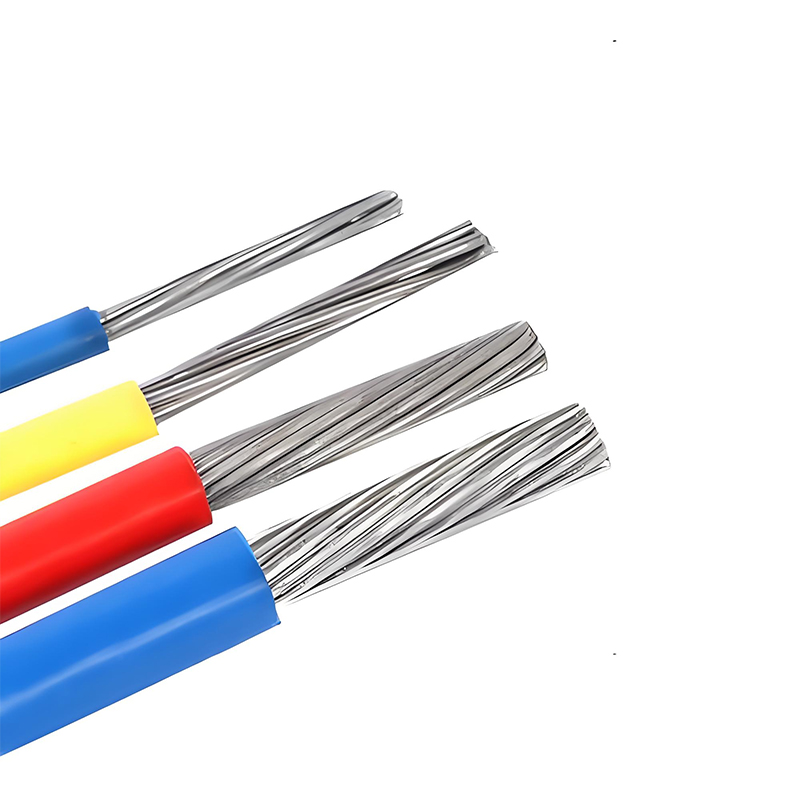

Алюминиевый провод

Алюминиевый провод -

Сталеалюминиевый провод 185·25

Сталеалюминиевый провод 185·25