Кабель контроля и управления

Если честно, до сих пор встречаю проектировщиков, которые уверены, что кабель контроля и управления — это просто 'продвинутый' контрольный кабель. На деле разница принципиальная: первый не только передаёт сигнал, но и управляет исполнительными механизмами, а значит, требования к изоляции, помехозащищённости и гибкости совсем другие. У нас на объекте как-то попробовали сэкономить, проложив обычный контрольный вместо управленческого — через месяц заменили всю линию из-за сбоев в работе задвижек.

Почему мелочи имеют значение

Взять хотя бы сечение жил. Для стационарной прокладки подходит 1.5 мм2, но если речь идёт о подвижных механизмах — лучше 2.5 мм2 с многопроволочной жилой. Однажды наблюдал, как на подъёмном кране перетерлись жилы именно из-за неверного выбора. Причём виноват был не монтажник, а проектировщик, указавший кабель без учёта вибраций.

Экранирование — отдельная история. Медь оплёткой против алюмолавсана — вечный спор. Первое даёт защиту до 90%, но тяжелее и дороже. Второе легче, но при частых изгибах может потрескаться. Для насосных станций всегда настаиваю на медном экране, особенно если рядом силовые линии.

Температурный режим тоже часто недооценивают. Стандартные -40°C...+70°C подходят не всем. Помню случай с металлургическим комбинатом, где у тепловизора постоянно глючил сигнал. Оказалось, кабель не был рассчитан на локальный перегрев до +120°C возле печей.

Реалии российского рынка

С импортными кабелями сейчас сложно — то логистика подводит, то цена взлетает. Приходится искать местных производителей, но не все выдерживают конкуренцию по качеству. Из проверенных — ООО Циндао Хуацян Кабель (https://www.hqcables.ru). Их продукция стабильно проходит испытания, особенно серия КУПВЭВ.

Кстати, у них есть интересное решение — комбинированные кабели с одновременной передачей данных и управляющих сигналов. Для АСУ ТП это экономит до 30% пространства в лотках. Правда, при монтаже нужно строго соблюдать радиус изгиба — иначе волновое сопротивление скачет.

Что ещё важно — у них на сайте есть подробные ТУ с расчётами потерь при разных длинах линии. Мелочь, а экономит время на пересчётах. Хотя лично я всегда перепроверяю калькулятором — бывали ошибки в готовых таблицах.

Типичные ошибки монтажа

Самая частая — пренебрежение маркировкой. Кажется, что 50 пар одинаковых жил невозможно перепутать. Но на ТЭЦ из-за этого сутки простаивал котёл — перепутали цепи управления и сигнализации.

Ещё момент — совместная прокладка с силовыми кабелями. Даже при наличии экрана на расстоянии менее 20 см наводки неизбежны. Решение простое: раздельные лотки или хотя бы металлические перегородки. Но заказчики часто экономят на этом, пока не столкнутся с проблемами.

И да, никогда не верьте надписи 'не распространяет горение' без проверки сертификатов. Видел, как кабель без галогенов от неизвестного производителя дымил так, что сработала пожарная сигнализация — хотя открытого пламени действительно не было.

Про запас прочности и экономию

В проектах всегда закладываю 20-25% запаса по сечению. Не потому что не умею считать, а из-за возможных перегрузок. Как-то пришлось перекладывать линии на химкомбинате — технологи добавили новые датчики, а кабель не потянул нагрузку.

Но и фанатизм вреден. Например, для коротких линий до 10 метров можно брать сечение 1.0 мм2 вместо 1.5 — падение напряжения будет незначительным. Главное — учесть пусковые токи исполнительных механизмов.

Кстати, про механизмы: для сервоприводов лучше брать кабели с медными жилами даже в алюминиевых оболочках — меньше риск электролитической коррозии в местах соединений.

Что в перспективе

Сейчас активно развиваются гибридные решения — например, кабель контроля и управления со встроенной оптоволоконной линией. У того же ООО Циндао Хуацян Кабель есть пробные партии для умных сетей. Пока дороговато, но для объектов с высокими требованиями к надёжности связи — идеально.

Ещё заметил тенденцию к унификации — производители стараются сократить номенклатуру, выпуская мультифункциональные кабели. С одной стороны удобно, с другой — есть риск потерять специализацию. Как говорится, универсальное редко бывает оптимальным.

Лично я остаюсь сторонником классических решений с чётким разделением функций. Может, это консерватизм, но за 15 лет работы убедился: чем проще система — тем меньше точек отказа. Хотя и за новинками слежу — вдруг появится действительно прорывная технология.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Витая пара (пожарный провод)

Витая пара (пожарный провод) -

Тяжелый резиновый маслостойкий гибкий кабель

Тяжелый резиновый маслостойкий гибкий кабель -

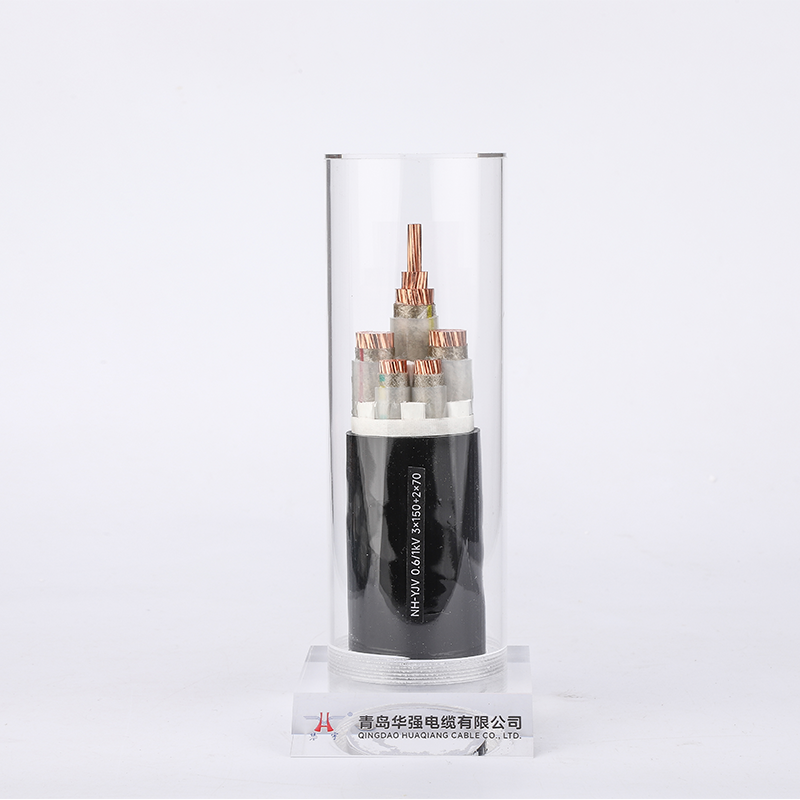

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель -

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель -

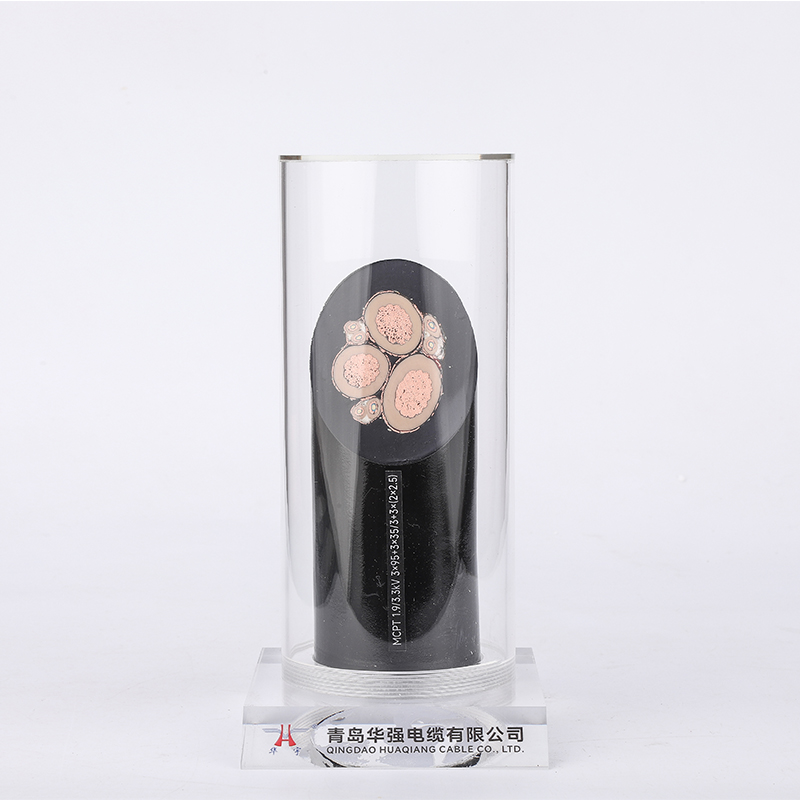

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель -

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронирование алюминиевой лентой типа “интерлок”, алюминиевый сплав силовой кабель

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронирование алюминиевой лентой типа “интерлок”, алюминиевый сплав силовой кабель -

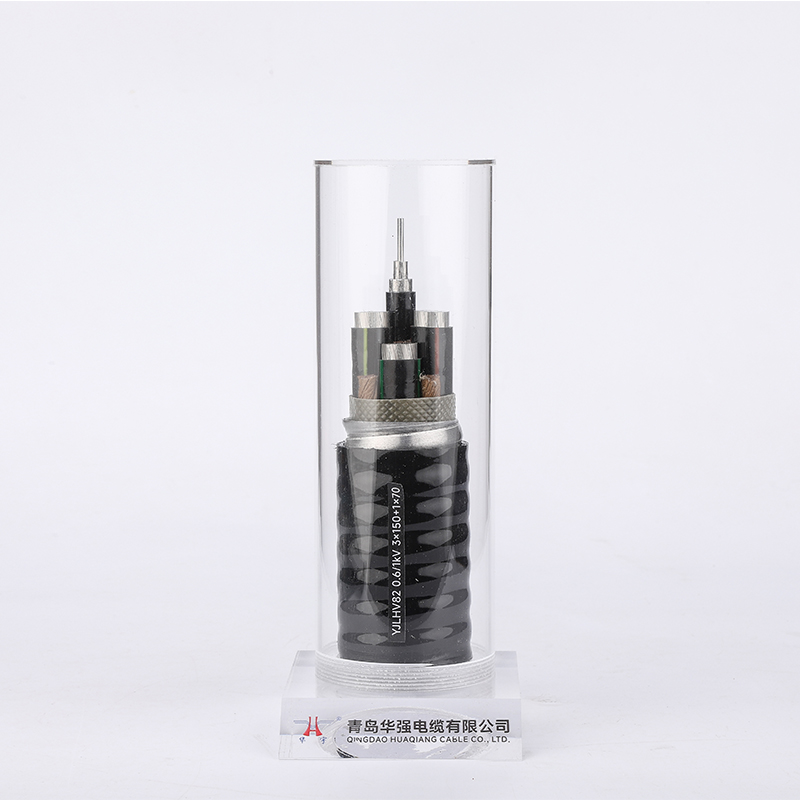

Алюминиевая жила, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной лентой, с оболочкой из ПВХ, силовой кабель

Алюминиевая жила, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной лентой, с оболочкой из ПВХ, силовой кабель -

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ, силовой кабель

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ, силовой кабель -

Кабельный лоток

Кабельный лоток -

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена -

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевая жила, силовой кабель

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевая жила, силовой кабель -

Кабель с оболочкой

Кабель с оболочкой

Связанный поиск

Связанный поиск- Кабель управления блока авр с 9000

- Алюминиевый кабель для ктп 10кв в землю

- Витая пара 4х2х0 6

- Кабель экранированный 3 0 5

- Кабель для сварочного аппарата медный 12 мм

- Алюминиевый кабель 6кв

- Провод установочный с медной жилой гибкий

- Провод установочный пв 3 1х4

- Симметричная витая пара

- Куда продать высоковольтный кабель