Кабель для высоковольтных линий

Когда речь заходит о высоковольтных линиях, многие сразу думают о марке АСБл — это классика, но в реальности выбор куда сложнее. Лично сталкивался с ситуациями, когда подрядчики пытались сэкономить на изоляции, а потом удивлялись пробоям при перепадах температуры. Вот, например, в прошлом году на объекте под Новосибирском использовали кабель без учёта пульсирующих нагрузок — результат: локальный пожар и месяцы простоя. Именно поэтому важно не просто купить кабель для высоковольтных линий, а понять, как он поведёт себя в конкретных условиях.

Ключевые параметры выбора высоковольтного кабеля

Если брать расчёты по ГОСТ, то там всё красиво: сечение, напряжение до 110 кВ, стойкость к нагреву. Но на практике часто упускают момент с коррозией оболочки. Помню, для ЛЭП в приморской зоне закупили кабель с обычной ПВХ-изоляцией — через полгода начались утечки из-за солёного воздуха. Пришлось экстренно менять на варианты с антикоррозийным покрытием, хотя изначально проектное решение казалось надёжным.

Ещё один нюанс — механическая прочность. Недавно обсуждали с коллегами из ООО Циндао Хуацян Кабель их разработки для горнодобывающих предприятий. У них в ассортименте есть кабели марки ?Хуаюй? с усиленной бронёй, которые выдерживают вибрацию от тяжёлой техники. Это не реклама, а скорее наблюдение: такие решения редко учитывают в типовых проектах, хотя для северных регионов или зон с сейсмической активностью это критично.

Что касается изоляции, тут часто перестраховываются. С одной стороны, бумажно-масляная изоляция до сих пор используется для напряжений выше 220 кВ, но её монтаж требует ювелирной точности. Современные материалы вроде сшитого полиэтилена проще в укладке, но их поведение при длительных нагрузках до сих пор изучается. Лично видел, как на подстанции под Красноярском кабель с XLPE-изоляцией деформировался после пяти лет работы — возможно, из-за частых коммутационных перенапряжений.

Типичные ошибки при монтаже и эксплуатации

Самая распространённая ошибка — пренебрежение радиусами изгиба. Казалось бы, элементарное правило, но на стройках часто торопятся и гнут кабели как придётся. Последствия проявляются не сразу: микротрещины в изоляции, частичные разряды, а через год-два — пробой. Как-то разбирали аварию на ветровой электростанции: кабель для высоковольтных линий был уложен с нарушением ГОСТ по изгибу, что привело к межфазному замыканию при первом же шторме.

Ещё момент — заземление экранов. Теоретически все знают про необходимость уравнивания потенциалов, но на практике часто экономят на контактах. Вспоминается случай на металлургическом комбинате, где из-за корродированных заземляющих перемычек возникла паразитная индукция — оборудование выдавало ложные срабатывания защиты. Пришлось перекладывать целый участок трассы с заменой концевых муфт.

Кстати, о муфтах: их выбор часто недооценивают. Использование дешёвых комплектующих для кабеля на 35 кВ — это игра в русскую рулетку. Как-то заказчик настоял на бюджетных муфтах для временной линии, а через три месяца пришлось делать аварийный ремонт с полной заменой. Сейчас всегда советую учитывать не только напряжение, но и возможные переходные процессы — например, при подключении мощных трансформаторов.

Специфика для различных отраслей

В горнодобывающей промышленности требования к кабелю особенно жёсткие. Речь не только о механической прочности, но и о стойкости к агрессивным средам. Например, в шахтах с высокой влажностью и содержанием сероводорода обычная резиновая изоляция быстро стареет. Здесь как раз пригодились бы специализированные решения — те же шахтные кабели от ООО Циндао Хуацян Кабель, которые упоминаются в их каталоге. Хотя, честно говоря, не все готовы платить за такой запас прочности.

Для гражданского строительства акцент смещается на пожарную безопасность. Кабели с низким дымовыделением и без галогенов — это не просто мода, а необходимость для торговых центров или метро. Помню, как при реконструкции стадиона в Сочи пришлось доказывать заказчику, что экономия на огнестойком кабеле может обернуться трагедией. В итоге использовали вариант с кремнийорганической изоляцией — дорого, но соответствует всем нормам МЧС.

В аэрокосмической отрасли свои нюансы: вибрация, перепады давления, температурные экстремумы. Стандартный кабель для высоковольтных линий здесь не подойдёт — нужны специализированные исполнения с дополнительной экранировкой. К сожалению, отечественные производители не всегда предлагают готовые решения, часто приходится комбинировать импортные компоненты. Возможно, компании вроде ООО Циндао Хуацян Кабель стоит расширить линейку для таких задач — спрос точно есть.

Перспективные материалы и технологии

Сейчас много говорят о кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена — и не зря. Их главное преимущество — меньший вес и простота монтажа по сравнению с маслонаполненными аналогами. Но есть и подводные камни: например, чувствительность к качество очистки жилы перед экструзией. На одном из заводов в Татарстане браковали целую партию из-за микрочастиц меди на поверхности проводника — пришлось усиливать контроль на всех этапах.

Интересное направление — композитные материалы для оболочки. Недавно тестировали образец с добавлением наночастиц оксида алюминия: стойкость к УФ-излучению повысилась на 40%, что актуально для открытых трасс в южных регионах. Правда, стоимость пока кусается, но для критичных объектов это может быть оправдано.

Что касается диагностики, то здесь прогресс налицо. Раньше состояние изоляции оценивали в основном по тангенсу дельта, сейчас всё чаще используют методы частичных разрядов с цифровой обработкой сигнала. Это позволяет точнее прогнозировать остаточный ресурс — проверено на подстанциях Московского региона. Хотя, конечно, никакая диагностика не заменит грамотного проектирования и монтажа.

Практические рекомендации по обслуживанию

Регулярный тепловизионный контроль — это must have для высоковольтных линий. Особенно в местах соединений и ответвлений. Как-то на нефтеперерабатывающем заводе вовремя заметили перегрев кабельной муфты — удалось избежать планового останова установки. Кстати, для таких проверок не обязательно дорогое импортное оборудование: современные российские тепловизоры тоже неплохо справляются.

Не стоит забывать и о чистке трасс от растительности. Казалось бы, мелочь, но корни деревьев могут повредить даже бронированный кабель. На одной из подстанций в Сибири пришлось экстренно отключать линию 110 кВ из-за того, что береза проросла сквозь защитный кожух — ремонт занял две недели.

И главное: любые работы с высоковольтным кабелем требуют не только соблюдения ПТБ, но и понимания физических процессов. Недостаточно просто подключить жилы — нужно учитывать индуктивность, ёмкостные токи, возможность резонансных явлений. Это приходит только с опытом, иногда горьким. Как в той истории с кабелем для ветропарка, где не учли гармоники от преобразовательной техники — в итоге пришлось перекладывать весь участок.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

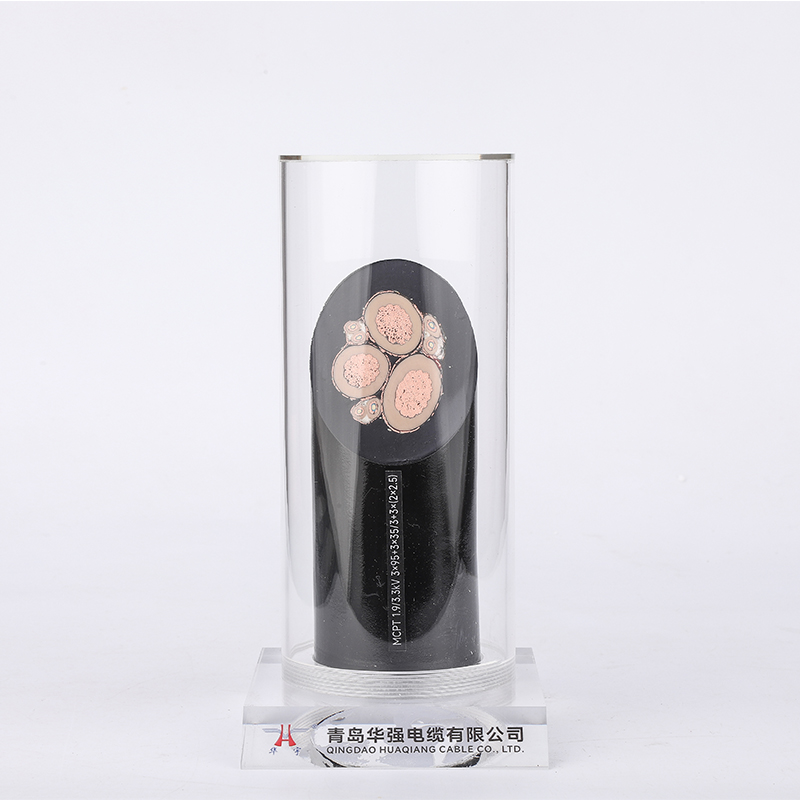

Кабель для угольных шахт, подвижный экранированный резиновый гибкий кабель, резиновый кабель

Кабель для угольных шахт, подвижный экранированный резиновый гибкий кабель, резиновый кабель -

Кабельный лоток

Кабельный лоток -

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель -

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ -

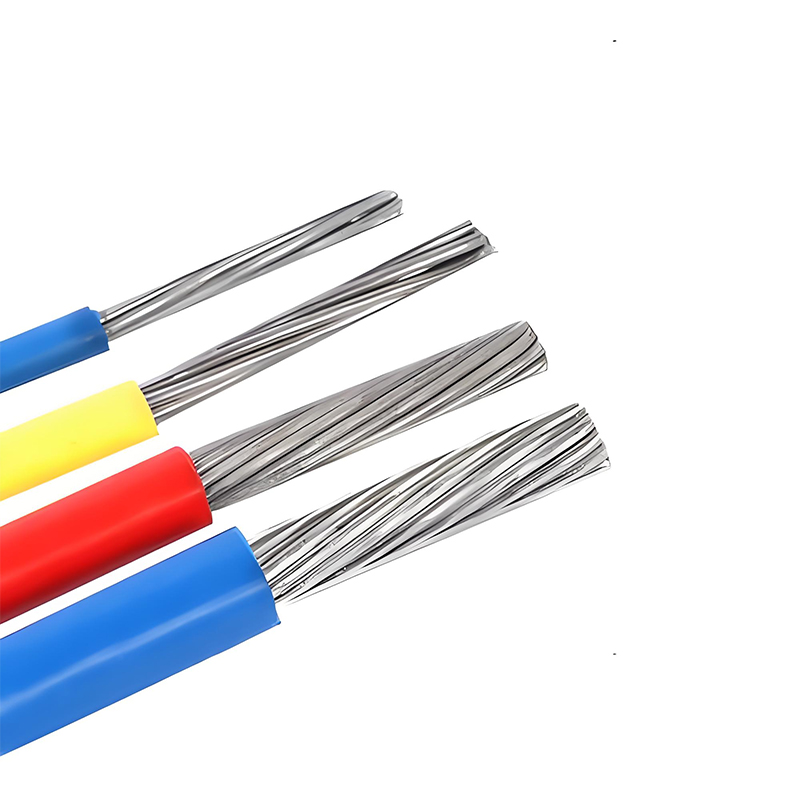

Гибкий провод

Гибкий провод -

Алюминиевый провод

Алюминиевый провод -

Медная жила, с изоляцией из фторпласта, оболочка из силиконовой резины, контрольный кабель, специальный высокотемпературный контрольный кабель

Медная жила, с изоляцией из фторпласта, оболочка из силиконовой резины, контрольный кабель, специальный высокотемпературный контрольный кабель -

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена -

Сталеалюминиевый провод 500·45

Сталеалюминиевый провод 500·45 -

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевая жила, силовой кабель

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, алюминиевая жила, силовой кабель -

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой -

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4