Кабель алюминиевый бронированный 4 25

Когда видишь в заявке ?кабель алюминиевый бронированный 4 25?, первое, что приходит в голову — люди часто недооценивают разницу между алюминиевыми и медными жилами в бронированных конструкциях. Многие до сих пор считают, что алюминий — это просто дешёвая замена, но в реальности для стабильной работы на протяжённых трассах тот же АВБбШв 4х25 мм2 может оказаться выгоднее, если правильно подготовить соединения.

Почему алюминий в броне — это не всегда ?эконом-вариант?

Начнём с сечения 25 мм2 — это та грань, где алюминиевые жилы уже достаточно устойчивы к механическим нагрузкам, но требуют аккуратного монтажа. Помню, на одном из объектов в Подмосковье заказчик настоял на алюминии для питания насосной станции, мотивируя снижением затрат. Расчёт был верным, но при подключении забыли про антиоксидную пасту — через полгода появились провалы по напряжению. Пришлось переобжимать концы.

Броня здесь — стальная лента, но важно смотреть на её покрытие. Оцинковка бывает разной: где-то слой тоньше, и в грунтах с высокой агрессивностью (например, засоленных) это может аукнуться через 5–7 лет. Мы как-то вскрывали кабель после аварии — броня местами порыжела, хотя по паспорту всё соответствовало ГОСТ. Видимо, производитель сэкономил на цинке.

Ещё момент — марка алюминия. Не все обращают внимание, но в кабеле алюминиевом бронированном 4 25 лучше искать жилы из сплавов с добавками, например, АВЕ. Они менее пластичны, но стабильнее по проводимости при температурных перепадах. У нас был случай на стройке в Татарстане, где кабель без маркировки сплава зимой дал трещины в изгибах.

Где именно применяют такие кабели и какие подводные камни бывают

Чаще всего АВБбШв 4х25 идёт на воздушные линии с переходом в грунт — например, для подключения удалённых трансформаторных подстанций к цехам. Здесь критична стойкость брони к растяжению, особенно если участок прокладывают в гофре без дополнительной защиты. Один раз видел, как при подвесе на опорах кабель провис сильнее расчётного — броня не порвалась, но внешняя оболочка пошла мелкими трещинами. Виной оказался некачественный ПВХ, который не выдержал ультрафиолета.

Для подземной прокладки важно учитывать не только тип грунта, но и вибрационные нагрузки. Рядом с железнодорожными путями, например, стандартная броня из двух стальных лент может со временем ?устать? — появляются микротрещины. Как-то заменяли ввод на сортировочной станции: кабель был исправен, но в зоне вибрации от поездов броня местами отслоилась от подушки. Решили перейти на вариант с усиленной бронёй — дороже, но надёжнее.

Интересный момент — в промышленных зонах с высокими электромагнитными помехами иногда требуется дополнительный экран, хотя в стандартном алюминиевом бронированном кабеле 4 25 его нет. Пришлось как-то для насосной с частотными преобразователями заказывать кабель с медной оплёткой поверх брони. Сделали под заказ — работало без нареканий, но стоимость выросла почти вдвое.

Ошибки монтажа, которые сводят на нет все преимущества кабеля

Самая частая проблема — неправильный изгиб. По нормативам для бронированных кабелей минимальный радиус 10–15 наружных диаметров, но в тесных коллекторах монтажники часто его нарушают. Результат — внутреннее напряжение в жилах, особенно опасное для алюминия. Как-то на объекте в Нижнем Новгороде после такого ?перегиба? через год одна жила дала обрыв. Вскрытие показало — усталостная трещина.

Ещё забывают про термоусадку в местах ввода в боксы. Алюминий сильно ?гуляет? при нагреве под нагрузкой, и без герметизации в зоне контактов появляется окисление. Помню, на пищевом комбинате из-за этого потеряли фазу — пришлось экстренно менять участок. Хорошо, что вовремя заметили перекос напряжений.

Третий момент — заземление брони. Если делать его через хомут без зачистки покрытия, контакт со временем пропадает. Однажды видел, как на подстанции броня оказалась под потенциалом из-за коррозии точки заземления. Исправили только полной заменой концевых муфт.

Как выбрать производителя, чтобы не переплачивать за ненужное

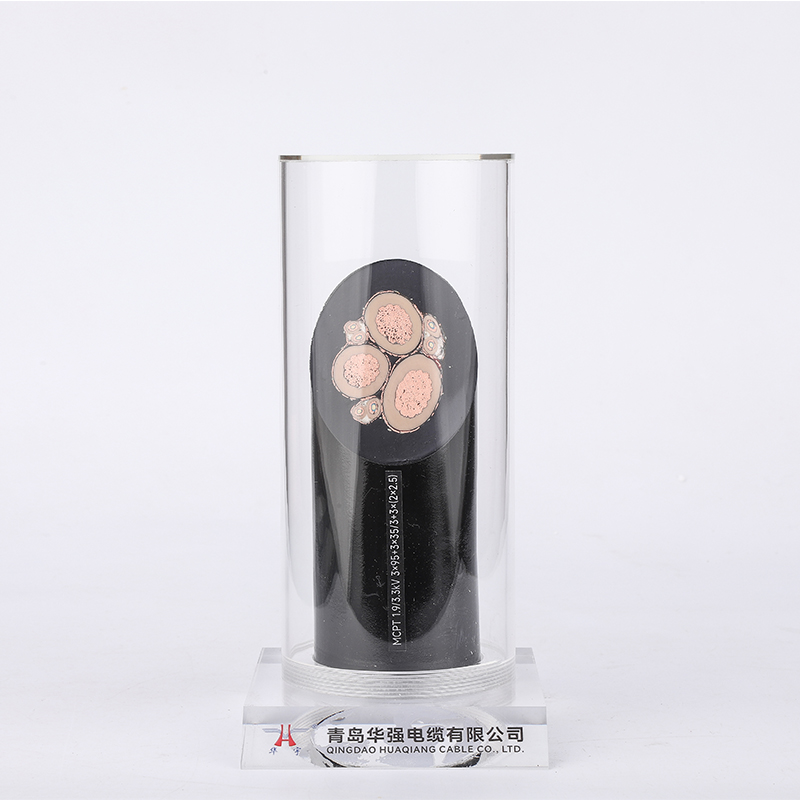

Сейчас много предложений от китайских и отечественных заводов, но не все понимают разницу в подходах к бронированию. Например, у ООО Циндао Хуацян Кабель в линейке кабелей алюминиевых бронированных часто используют двойную стальную ленту с повышенным классом цинкования — это видно по равномерному покрытию без потёков. Для большинства объектов в средней полосе России этого хватает с запасом.

При этом не стоит гнаться за избыточными характеристиками. Для стандартной прокладки в траншее достаточно кабеля с броней по ГОСТ 31996–2012, а не более дорогих вариантов с броней ?для горных выработок?. Как-то заказчик перестраховался и взял кабель с усиленной бронёй для обычного завода — переплатил тысяч 30 на метре, хотя разницы в эксплуатации нет.

Важно смотреть на маркировку жил — цветовая или цифровая. В темноте коллектора проще работать с цветными метками, но некоторые экономят и наносят только цифры. Это потом усложняет ремонт. У HQCables, кстати, в стандарте идёт цветовая маркировка, что для монтажников удобнее.

Что ещё стоит учесть при работе с таким кабелем

Термическая стойкость — параметр, который редко проверяют, но он важен при коротких замыканиях. Для алюминиевых жил 25 мм2 предельный ток КЗ обычно около 4–5 кА, но если кабель лежит в зоне с высокой температурой (например, рядом с теплотрассой), этот показатель падает. На одном из объектов в Волгограде пришлось перекладывать трассу из-за риска перегрева.

Хранение до монтажа — кажется мелочью, но если кабель остаётся на улице без укрытия, УФ-излучение degrade-ит оболочку. Особенно это критично для чёрного ПВХ, который используется в большинстве марок. Лучше держать в закрытых помещениях или под брезентом.

И последнее — не игнорируйте испытания после прокладки. Мегомметром на 2500 В проверяют не только жилы, но и броню относительно земли. Как-то пропустили микротрещину в изоляции — при пробое броня оказалась под напряжением, хорошо, что обошлось без жертв. С тех пор всегда делаем полный цикл проверок.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной немагнитной металлической ленточной броней

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной немагнитной металлической ленточной броней -

Алюминиевая жила, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной лентой, с оболочкой из ПВХ, силовой кабель

Алюминиевая жила, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальной лентой, с оболочкой из ПВХ, силовой кабель -

Медная шина

Медная шина -

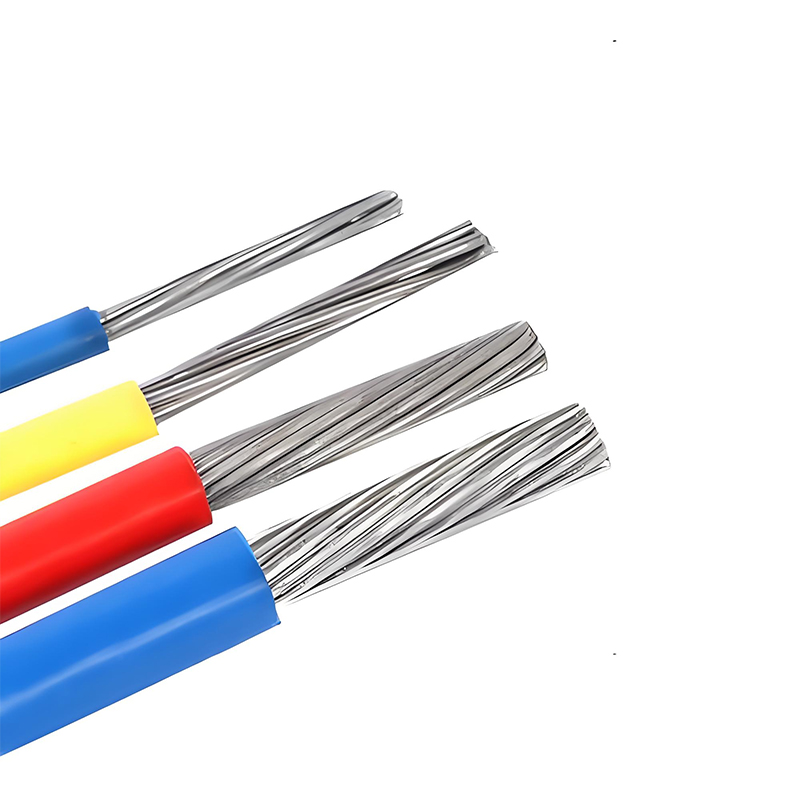

Алюминиевый провод

Алюминиевый провод -

Силовой кабель с медной жилой, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ

Силовой кабель с медной жилой, огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ -

Гибкий провод

Гибкий провод -

Огнестойкий гибкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из оплетки

Огнестойкий гибкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из оплетки -

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой -

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения -

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной стальной ленточной броней

Силовой кабель с медной жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочкой из ПВХ, с двойной стальной ленточной броней -

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель -

Огнестойкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ

Огнестойкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ

Связанный поиск

Связанный поиск- Кабель алюминиевый 3 жильный

- Провод установочный пугв 2 5

- Кабель экранированный 2х 2.5

- Кабель 8х 0.5 многожильный управления гибкий

- Экранированный кабель 5 категории

- Кабель огнестойкий многожильный

- Защищенная витая пара

- Кабель алюминиевый 5 жильный

- Кабель экранированный для двигателей

- Кабель экранированный 4 0 5