Кабели с минеральной изоляцией

Когда речь заходит о кабелях с минеральной изоляцией, многие сразу представляют себе нечто сверхнадёжное, почти вечное. Но на практике всё сложнее — тут и нюансы монтажа, и ограничения по гибкости, и та самая история с окислением медной оболочки. Вспоминается, как на одном из объектов в Новосибирске пришлось перекладывать целую линию из-за того, что проектировщики не учли вибрацию от оборудования — кабель вроде бы держал температуру, но через полгода в местах изгибов пошли микротрещины. И это при том, что производитель заявлял ?неограниченный срок службы?. Кстати, у ООО Циндао Хуацян Кабель в ассортименте есть такие кабели — смотрю на их минеральные изолированные кабели под маркой ?Хуаюй?, и думаю: а ведь они хоть и дают хорошие параметры по огнестойкости, но в спецификациях честно указывают — ?не рекомендованы для динамических нагрузок?. Это важный момент, который часто упускают.

Что скрывается за термином

Если разбирать по составу — тут обычно два основных варианта: кабели с минеральной изоляцией на основе оксида магния или реже — на основе кремниевых составов. Первые, с MgO, — это классика жанра. Помню, как на ТЭЦ под Красноярском мы ставили такие для аварийных цепей — вроде бы всё по ГОСТу, но когда пришлось делать ответвление, оказалось, что гильзовать их нужно только специальным инструментом, а не тем, что был в бригаде. Пришлось импровизировать с термостойкими муфтами, и это добавило два дня к сроку. Кстати, на сайте hqcables.ru в разделе продукции есть чёткое разделение — у них минеральные изолированные кабели идут с маркировкой по температуре эксплуатации: до 250°C, до 700°C, до 1000°C. И это не просто цифры — на деле разница в толщине оболочки и плотности наполнителя.

Часто путают огнестойкость и термостойкость — первое означает, что кабель работает в огне определённое время, второе — что он выдерживает постоянный нагрев. Кабели с минеральной изоляцией обычно сочетают оба свойства, но с оговорками. Например, при длительном нагреве выше 250°C оксид магния начинает постепенно терять диэлектрические свойства, особенно если есть малейшие нарушения герметичности. Видел это на металлургическом комбинате — кабель отработал пять лет в штатном режиме, но после локального перегрева в одном из колодцев начал ?сыпаться? по сопротивлению изоляции.

Ещё один момент — влагозащита. Казалось бы, сплошная металлическая оболочка, но стыки — слабое место. Однажды в портовом терминале под Владивостоком поставили минеральные изолированные кабели в зоне солевых туманов — через год в концевых муфтах появились следы коррозии. Пришлось переделывать с дополнительной герметизацией силиконовыми пастами. Производитель, кстати, тогда сказал, что это не дефект, а ?особенность применения? — мол, для агрессивных сред нужны специальные исполнения. У ООО Циндао Хуацян Кабель в описании продукции есть пометка — ?для помещений с повышенной влажностью требуются дополнительные меры защиты?. Честно, но не всегда очевидно для заказчика.

Монтаж: где кроются проблемы

С монтажом кабелей с минеральной изоляцией всегда интересно — они жёсткие, радиус изгиба меньше, чем у обычных силовых. Помню, на объекте в Казани проектировщики заложили трассу с поворотами под 90 градусов, а потом монтажники полдня колдовали над тем, как разложить кабель без риска повредить оболочку. В итоге сделали плавные изгибы с дополнительными креплениями — ушло лишних 15% кабеля. Кстати, у китайских производителей, включая ООО Циндао Хуацян Кабель, часто в паспортах указывают минимальный радиус изгиба в 6-8 диаметров для одножильных и 10-12 для многожильных — это важно проверять перед закупкой.

Ещё одна история — с соединением жил. Минеральные изолированные кабели требуют специальных концевых заделок, и если использовать ?обычные? клеммы, может возникнуть перегрев в точке контакта. Был случай на химическом заводе под Омском — там поставили кабель с медной оболочкой, но соединили его через латунные переходники. Через три месяца в месте соединения появился окисел, сопротивление выросло на 30%. Пришлось вызывать специалистов с термографией — нашли перегрев до 120°C при норме 90°C.

Иногда проблемы возникают из-за несовместимости с другим оборудованием. Например, при подключении к щитам управления — если клеммники не рассчитаны на жёсткие одножильные проводники, может нарушиться контакт. Один раз видел, как на подстанции вибрация от трансформаторов постепенно ослабила зажимы — кабель сам по себе держал, а соединение ?поплыло?. Теперь всегда советую ставить дополнительные фиксаторы.

Реальные примеры применения

На атомных объектах кабели с минеральной изоляцией — это часто единственный вариант для систем аварийного останова. Работал на одной из АЭС в закрытом городе — там кабели проложены в каналах с постоянным подогревом, чтобы исключить конденсат. Интересно, что местные электрики предпочитают многожильные исполнения — говорят, с ними меньше проблем при ремонте. Хотя по паспорту одножильные имеют лучшие параметры по току.

В гражданском строительстве — другая история. Например, в высотках Москвы такие кабели ставят для лифтов и систем дымоудаления. Но тут часто экономят — берут кабели с уменьшенным сечением, а потом удивляются, почему защита срабатывает при пуске. У ООО Циндао Хуацян Кабель в ассортименте есть сечения от 1.5 до 240 мм2 — это хороший диапазон, но для высотных зданий я бы рекомендовал брать с запасом по току хотя бы 20%.

На промышленных предприятиях — свой специфический опыт. Например, в цехах с крановым оборудованием минеральные изолированные кабели часто подвергаются механическим нагрузкам. Видел, как на заводе в Челябинске кабель, проложенный вдоль мостового крана, через год получил вмятины от случайных ударов грузами. Оболочка выдержала, но изоляция в одном месте ?просела? до 0.8 МОм. Хорошо, что заметили вовремя.

Ошибки выбора и их последствия

Самая частая ошибка — неправильный расчёт температурного режима. Например, выбирают кабель по номинальной температуре 250°C, но не учитывают, что в пучке нагрев будет выше. Был прецедент на котельной в Якутске — положили шесть кабелей в один лоток, летом при +30°C на улице температура в лотке достигла 80°C, а при коротком замыкании — все 300°C. Кабель, конечно, не сгорел, но после срабатывания защиты его пришлось менять — изоляция ?спелась?.

Другая проблема — экономия на аксессуарах. Кабели с минеральной изоляцией требуют специальных муфт и заделков, но некоторые подрядчики пытаются использовать универсальные комплекты. Результат — нарушение герметичности, попадание влаги, и через полгода кабель выходит из строя. Особенно критично это для уличных трасс — видел, как в Сочи после сезона дождей пришлось перекладывать участок длиной 200 метров из-за коррозии жил.

Иногда ошибаются с выбором типа оболочки — например, используют медную в агрессивных средах, где нужна нержавейка. У того же ООО Циндао Хуацян Кабель есть оба варианта, но разница в цене до 40% — и заказчики часто берут более дешёвый вариант, не читая условий применения. Потом удивляются, почему через год появились ?зелёные? потёки на оболочке.

Перспективы и ограничения

Сейчас появляются новые материалы — например, некоторые производители экспериментируют с керамической изоляцией, но пока это дорого и не всегда надёжно. Кабели с минеральной изоляцией на основе оксида магния остаются рабочим вариантом для критичных объектов. Но нужно понимать их ограничения — они не любят частых изгибов, требуют квалифицированного монтажа и регулярного контроля.

Из интересного — в последнее время стали чаще применять такие кабели в системах возобновляемой энергетики, особенно в геотермальных установках. Там как раз важна стойкость к высоким температурам и влажности. Но тут есть нюанс — при длительной работе в щелочной среде может происходить постепенная деградация изоляции. Нужно смотреть конкретные условия.

Если говорить о будущем — думаю, минеральные изолированные кабели ещё долго будут востребованы в промышленности, но их постепенно будут вытеснять композитные решения там, где важна гибкость. Хотя для АЭС, метро, опасных производств — альтернатив пока нет. Главное — не гнаться за дешевизной и внимательно читать технические условия. Как в той же компании ООО Циндао Хуацян Кабель — у них в документации чётко прописаны все ограничения, но не все их читают до конца.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена

Контрольный кабель без галогенов, с низким дымовыделением, огнестойкий, медный проводник, с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренняя оболочка из полиэтилена, экран из медной оплетки, бронирование тонкой стальной проволокой, внешняя оболочка из полиэтилена -

Сталеалюминиевый провод 185·25

Сталеалюминиевый провод 185·25 -

Кабель для шахт высокого напряжения, экранированный, кабель для шахт высокого напряжения, резиновый кабель, кабель для угольных шахт, подвижный металлический экранированный мониторинговый тип резиновый гибкий кабель, резиновый кабель

Кабель для шахт высокого напряжения, экранированный, кабель для шахт высокого напряжения, резиновый кабель, кабель для угольных шахт, подвижный металлический экранированный мониторинговый тип резиновый гибкий кабель, резиновый кабель -

Кабель с низким дымовыделением и без галогенов

Кабель с низким дымовыделением и без галогенов -

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения

Распределительный шкаф высокого и низкого напряжения -

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ

Контрольный кабель с изоляцией из ПВХ -

Огнестойкий гибкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из оплетки

Огнестойкий гибкий контрольный кабель, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из оплетки -

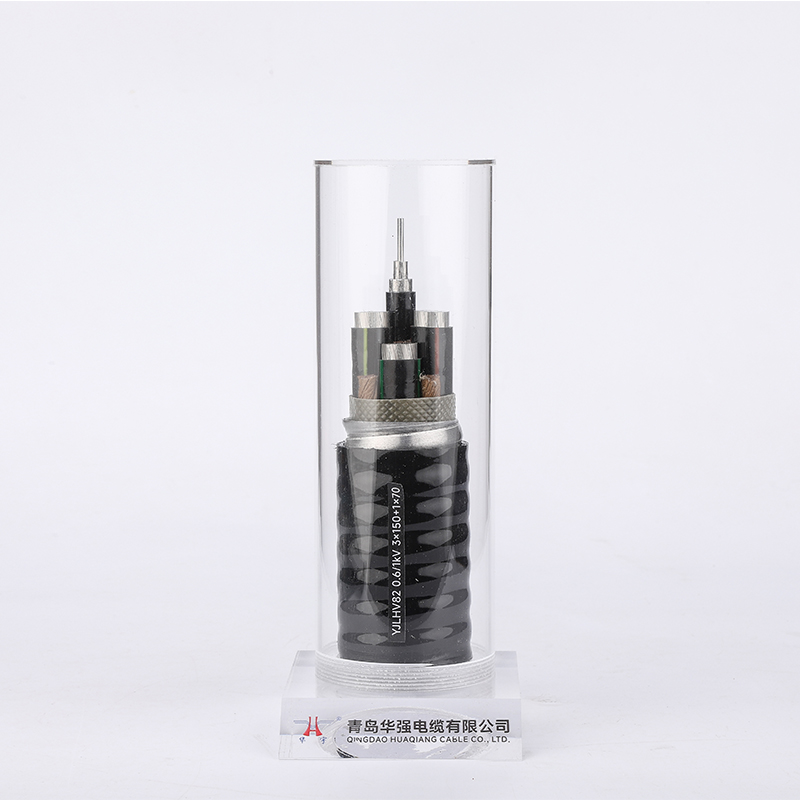

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронирование алюминиевой лентой типа “интерлок”, алюминиевый сплав силовой кабель

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронирование алюминиевой лентой типа “интерлок”, алюминиевый сплав силовой кабель -

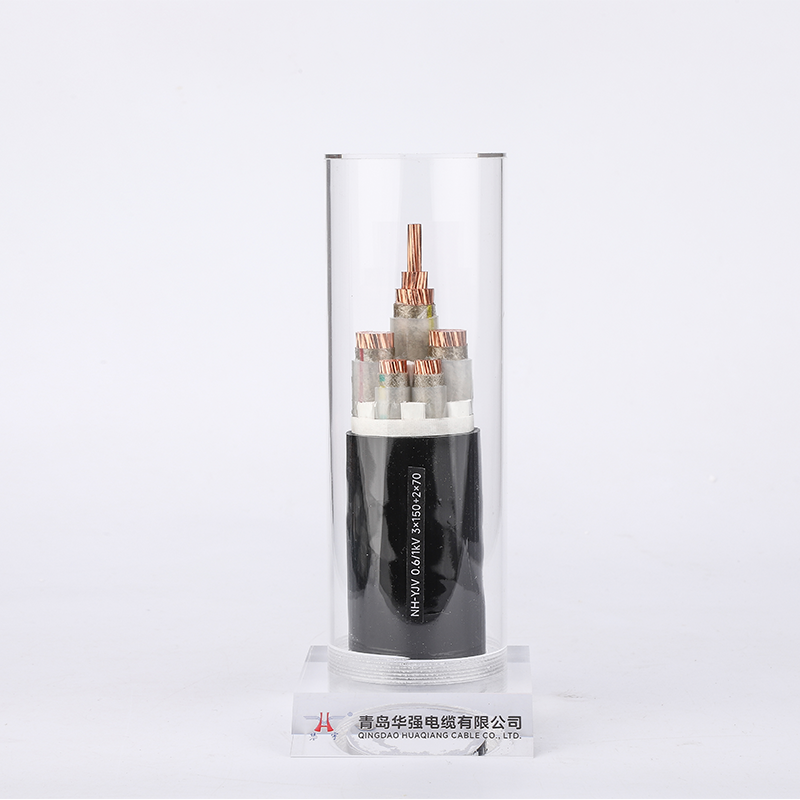

Тяжелый кабель с медной жилой и медной оболочкой, изоляция из оксида магния, минеральный изолированный кабель, жесткий минеральный кабель

Тяжелый кабель с медной жилой и медной оболочкой, изоляция из оксида магния, минеральный изолированный кабель, жесткий минеральный кабель -

Экранированный кабель

Экранированный кабель -

Тяжелый резиновый маслостойкий гибкий кабель

Тяжелый резиновый маслостойкий гибкий кабель -

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ, силовой кабель

Кабель из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, оболочка из ПВХ, силовой кабель

Связанный поиск

Связанный поиск- Четырехжильный экранированный кабель

- Самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи

- Алюминиевый кабель без брони

- Алюминиевый кабель 2 1.5

- Купить кабель для сварочного аппарата метражом

- Кабель огнестойкий 1х2х0 5 кпсэнг

- Куплю кабель алюминиевый бронированный

- Кабель управления для тали

- Компьютерный сетевой кабель купить

- Витая пара 0.52 медь