Алюминиевый броневой кабель подземный

Когда речь заходит о подземной прокладке, многие сразу представляют медные жилы — мол, надежнее. Но на практике алюминиевый броневой кабель часто оказывается разумным компромиссом, особенно для протяженных трасс. Правда, есть нюансы, о которых в учебниках пишут редко. Например, как поведет себя алюминиевая жила при сезонных подвижках грунта? Или почему некоторые заказчики до сих пор боятся использовать его в агрессивных почвах, хотя современные изоляционные материалы давно решили эту проблему...

Почему алюминий — не всегда ?эконом-вариант?

Вспоминаю объект под Казанью, где изначально заложили медный кабель, но потом пересчитали смету и перешли на алюминиевый броневой. Сэкономили не только на материале, но и на монтаже — вес кабеля в разы меньше, удалось обойтись без спецтехники для раскатки. Но ключевым стал момент с подземный монтаж в болотистой местности: броня из стальных оцинкованных лент плюс гидроизоляция типа APBп позволили избежать коррозии. Хотя изначально прораб сомневался — мол, алюминий быстрее окисляется. Но при правильной герметизации муфт проблем нет.

Кстати, о муфтах. С алюминиевыми жилами часто возникают сложности с обжимом — если использовать медные наконечники без биметаллического перехода, через год-два в месте контакта начнется электрокоррозия. Мы на одном из старых объектов в Новосибирске через полтора года ремонтировали соединение именно из-за этого. Теперь всегда используем переходные гильзы, даже если заказчик пытается сэкономить.

Еще один момент — температурное расширение. На солнечной стороне трассы, где грунт прогревается сильнее, алюминий ?играет? заметнее меди. При проектировании это надо учитывать, оставляя слабину в траншее. Как-то раз пришлось перекладывать участок в Сочи именно из-за этого — кабель после двух лет эксплуатации начал деформироваться в местах жесткой фиксации.

Броня: какая сталь действительно работает в грунте

Часто в техзаданиях пишут просто ?броня из стальных лент?, но не уточняют тип оцинковки. А между тем в засоленных почвах, например, под Астраханью, обычная оцинковка служит максимум 5–6 лет. Мы тестировали кабели с разной броней — вплоть до нержавеющей стали AISI 304. Да, дорого, но для объектов с расчетным сроком службы 25+ лет это оправдано.

Кстати, у ООО Циндао Хуацян Кабель в ассортименте есть модели с двойной оцинковкой — для большинства регионов России этого достаточно. На их сайте https://www.hqcables.ru видел спецификации, где толщина цинкового слоя указана с погрешностью ±5 г/м2 — это серьезный подход. Хотя лично я бы добавил еще тесты на стойкость к блуждающим токам, особенно для трасс рядом с железными дорогами.

Иногда броню переоценивают — например, при прокладке в пластиковых коробах достаточно гофрированной защиты. Но у нас был курьезный случай: на объекте в Подмосковье заказчик потребовал броню ?с запасом?, а потом пришлось демонтировать участок из-за повреждения изоляции — слишком жесткие ленты создали точки напряжения при сезонной усадке грунта. Теперь всегда считаю не только механическую прочность, но и гибкость конструкции.

Изоляция: ПВХ или сшитый полиэтилен — что выбрать для вечной мерзлоты

В Сибири с алюминиевый кабель работают по-разному. Кто-то до сих пор использует ПВХ изоляцию, но при -50°C она дубеет, и в процессе монтажа бывают микротрещины. Сшитый полиэтилен (XLPE) надежнее, но его стоимость выше на 20–30%. Хотя если считать долгосрочно — ремонты обходятся дороже.

На одном из объектов в Якутии мы использовали кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШп — после 7 лет эксплуатации дефектов нет. При этом трасса проходит через участки с вечной мерзлотой, где летом грунт проседает. Алюминиевые жилы выдержали деформации, чего не скажешь о медных аналогах — те ломались в точках изгиба.

Важный момент: при заказе кабеля у производителей вроде ООО Циндао Хуацян Кабель всегда уточняйте, тестировали ли материал на циклические температурные нагрузки. В их ассортименте есть кабели с маркировкой ?хладостойкие?, но по факту это может означать разный диапазон. Мы как-то получили партию, где нижний порог был -40°C, а по факту нужно -60°C — пришлось доплачивать за специзоляцию.

Монтажные ошибки, которые превращают кабель в аварийный

Самая частая проблема — экономия на подсыпке. По ГОСТу нужен слой песка 10–15 см под и над кабелем, но многие подрядчики насыпают 5 см ?для галочки?. В результате через год-два камни в грунте продавливают броню. У нас в Архангельской области из-за этого пришлось экстренно менять участок длиной 200 метров — кабель вышел из строя в мороз, ремонтировать при -30°C было адской задачей.

Еще забывают про маркеры — потом при раскопках повреждают соседние линии. Я всегда требую укладку сигнальной ленты на 25 см выше кабеля, но некоторые монтажники считают это излишеством. Хотя для подземный трасс это критично — особенно в городах, где коммуникации идут в несколько ярусов.

И да, про тестирование после укладки. Мегомметр — это хорошо, но для броневых кабелей нужен еще и тест на целостность брони. Как-то раз на объекте в Крыму пропустили микротрещину в оцинковке — через полгода началась коррозия, пришлось вскрывать асфальт. Теперь всегда делаем полный цикл испытаний, включая проверку сопротивления изоляции под нагрузкой.

Когда алюминий проигрывает — и это нормально

Не стоит считать алюминиевый броневой кабель универсальным решением. Для коротких участков с высокой токовой нагрузкой, например, в цехах с мощным оборудованием, медь все же лучше. Также в условиях постоянной вибрации (ряд с железнодорожными путями) алюминиевые жилы быстрее устают.

Но для большинства промышленных объектов — от горнодобывающих предприятий до гражданского строительства — алюминий оправдан. Кстати, у ООО Циндао Хуацян Кабель в описании продукции указано, что их кабели марки ?Хуаюй? используются в том числе в шахтах — это как раз те условия, где важна стойкость к механическим воздействиям.

В итоге скажу так: алюминиевый броневой кабель подземный — это не ?бюджетный? вариант, а технологичное решение, но требующее точного расчета и понимания грунтов. И да, не экономьте на проектировании — сэкономленные 50 тысяч рублей на изоляции могут обернуться миллионными убытками при аварии.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Экранированный кабель

Экранированный кабель -

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой

Контрольный кабель класса C огнестойкий, медная жила, с изоляцией из ПВХ, оболочка из ПВХ, экран из медной ленты, бронирование стальной лентой -

Тяжелый универсальный резиновый гибкий кабель

Тяжелый универсальный резиновый гибкий кабель -

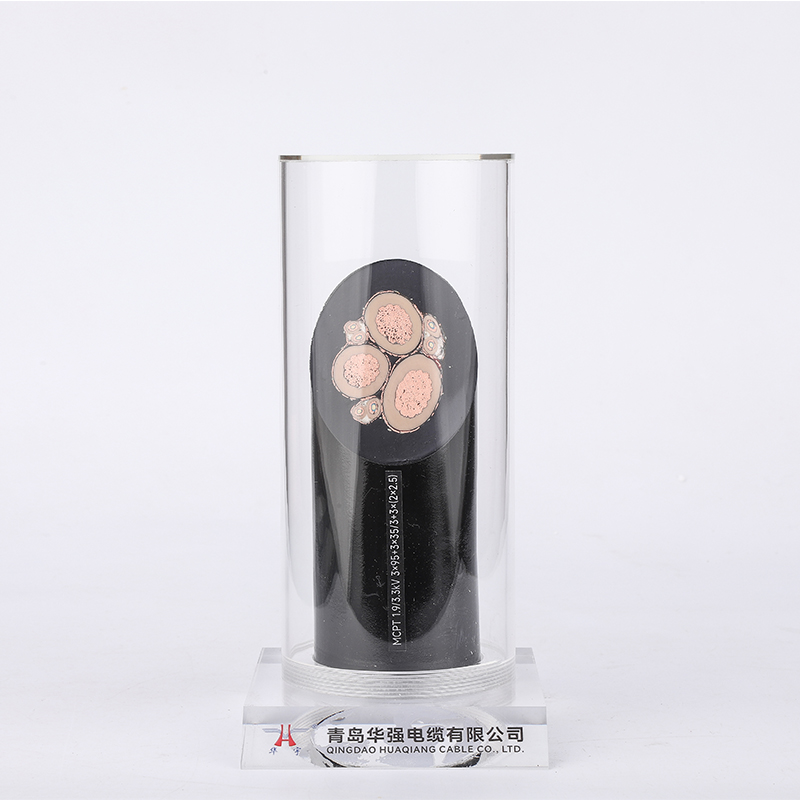

Кабель для угольных шахт, подвижный экранированный резиновый гибкий кабель, резиновый кабель

Кабель для угольных шахт, подвижный экранированный резиновый гибкий кабель, резиновый кабель -

Кабель с оболочкой

Кабель с оболочкой -

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель

Огнестойкий кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ, медный силовой кабель -

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4

Одножильный кабель для фотоэлектрических систем с изоляцией из сшитого полиэтилена, без оболочки (огнестойкий класс F) 1×4 -

Сталеалюминиевый провод 500·45

Сталеалюминиевый провод 500·45 -

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель

Кабель для угольного комбайна, металлический экран, резиновая оболочка, гибкий кабель заземления, резиновый кабель -

Гибкий провод

Гибкий провод -

Гибкий минеральный изолированный огнестойкий кабель

Гибкий минеральный изолированный огнестойкий кабель -

Медная жила, с изоляцией из фторпласта, оболочка из силиконовой резины, контрольный кабель, специальный высокотемпературный контрольный кабель

Медная жила, с изоляцией из фторпласта, оболочка из силиконовой резины, контрольный кабель, специальный высокотемпературный контрольный кабель